잠깐일 줄 알았다. 일주일만 지나면 난리도 끝나고 가족들 손을 잡고 언제나 뛰놀던 고향으로 돌아갈 수 있을 줄 알았다. 하지만 일주일은 한 달이 되고, 그 한 달은 다시 1년, 2년이 지났다. 전쟁의 상흔(傷痕)은 이 땅 어디에도 이산(離散)의 아픔을 남기지 않은 곳이 없다. 그럼에도 여전히 고향에 다시 돌아갈 수 있다는 믿음을 버리지 않고 청량산 기슭에 터를 잡은 농원마을에서의 세월은 어느덧 60년이 훌쩍 넘어섰다.

인천시 연수구에 몇 남지 않은 자연녹지인 청량산 남단 기슭에 오롯이 둥지를 튼 농원마을은 흡사 닭이 병아리를 품듯 청량산이 끌어안은 모양새다. 마을 앞 논이 신작로로 바뀌고 으리으리한 콘크리트 건물(여성의광장)이 마을 앞을 턱 가로막기 전까지만 해도 그랬다. 마을 옆으로 온종일 내달리는 자동차들의 소음으로 가득한 청량터널이 뚫리기 전까지만 해도 농원마을은 외부 손길이 크게 닿지 않은 마을이었다. 그렇게 세상과 트이기 전까지 말이다.

농원마을의 거의 모든 주민들은 한국전쟁 이후 황해도 연백이나 옹진에서 피난민으로 내려와 정착한 이들이다. 자리를 잡고 60년을 동고동락한 탓에 여느 지역보다 이웃 간의 정이 끈끈하다. 그야말로 옆집 순이네 숟가락과 젓가락이 몇 개고, 귀 떨어진 접시가 몇 개인지 훤히 꿸 정도다.

주민들이 이곳에 정착하기 시작한 것은 대략 한국전쟁 정전선언 이후 3년여가 지난 1956년께로 기억한다. 인천상륙작전 당시 인민군을 쫓던 연합군의 함포 사격으로 쑥대밭이 됐던 청량산 남단 기슭의 포도밭이 지금의 농원마을이 자리잡은 터다.

그야말로 엉망진창이 된 포도밭을 당시 인천시가 인수해 전쟁통에 오갈 데 없는 난민들의 보금자리로 제공했다. 1만2천216㎡. 지금 면적과는 일부 오차가 있을 수 있지만 포도밭은 대략 이 정도 됐다. 당시 도청 건설과 과장으로 있던 난민 이옥선(82)씨 작은아버지의 도움으로 포도밭은 난민 정착촌으로 변신한다.

전쟁통에 폐허가 된 포도밭은 고향을 잃고 여기저기를 떠돌던 피난민들의 보금자리로 변신했고, 그렇게 ‘농원마을’이 탄생했다. 이때가 1958년이다. 왜 농원마을이라고 붙여졌는지 유래는 알 수 없지만 아마도 마을 터가 전에 포도밭이라 농원이라고 부른 것이 아닌가 유추해 볼 뿐이다.

황해도 옹진이 고향인 김옥제(82)할머니도 농원마을에 자리를 잡았다. "1·4후퇴 때 부모님과 함께 피란 내려와 처음에는 군산으로 갔었지. 그랬다가 다시 강화 온수리와 송도를 거쳐 결혼 후인 22살 때 농원마을에 자리를 잡았지. 그때가 1959년이었으니까 올해로 꼭 60년이 되네."

하루아침에 가지고 있던 모든 것과 고향까지 잃고 떠돌던 난민들에게 내 집이 생겼다는 것은 다시 살아갈 힘이 생겼다는 뜻이다. 세상의 그 무엇도 부러울 것이 없을 정도였다. 먹고 살 걱정도 크게 덜었다. 인근 송도 갯벌은 이들의 삶의 터전이 됐다. 주민들은 척전어촌계나 송도어촌계에 의지해 송도의 너른 뻘에서 나는 다양한 종류의 조개와 해산물을 내다 팔아 생계를 이어갔다. 청량산의 넓은 품에서는 텃밭도 일궜다.

하지만 농원마을 주민들에게 쏟아진 편견은 이루 말할 수 없었다. 물이 원인이기도 했다. 주민들의 가장 큰 불편은 물이었다. 전기와 달리 마을에 수도가 들어온 것은 1980년대 후반께다. 그때까지 주민들은 산에서 흘러나오는 샘에서 식수와 생활용수를 해결했다. 샘 하나로 50가구나 되는 주민들이 사용할 물을 해결하기에는 턱없이 부족했다. 그래서 찾은 곳이 마을 아래에 있는 우물가였다.

지금 여성의광장 앞 도로가 당시에는 논이었다고 한다. 논 한쪽에 우물이 있었는데, 주인의 눈치를 살펴야 했다. 가뭄에 우물을 찾을 때면 주인의 불호령이 떨어졌다. 원주민들은 농원마을 주민들을 ‘피란 것들’ 또는 ‘농원 것들’이라고 하대하며 불렀다. 빨래를 하다가 주인에게 들키기라도 하면 빨래는 여지없이 논바닥으로 내동댕이쳐졌다. 김장 때도 예외는 아니다. 배추를 씻고 있으면 주인이 득달같이 쫓아와 논에 내던지면서 여지없이 "피란 것들 때문에 못살겠다"고 소리를 질렀다.

땔감 때문에도 고생이 많았다. 연탄이 들어오기 전까지 땔감은 산에서 조달할 수밖에 없는데, 모두 사유지라 마른 나뭇잎 하나, 나뭇가지 하나 들고 오기가 편치 않았다. 주인에게 들키기라도 하면 ‘피란 것들’이라는 고함이 뒤통수를 때렸다. 주민들이 1958년 정착한 지 10여 년이 지나서야 연탄이 들어왔다.

한국전쟁이 있기 4개월 전에 태어난 이정숙(69)노인회장은 이렇게 기억한다. "아마 내가 초등학교 5학년 때부터 연탄을 땐 것으로 기억하는데, 그 전에는 주인 몰래 죽은 나무를 주어 오거나 나뭇잎을 긁어모아 땠지. 주인한테 걸리면 혼나니까 몰래몰래 주어 왔어. 걸리면 ‘피란 것들’이라는 소리와 함께 손가락질 당하기 일쑤였지."

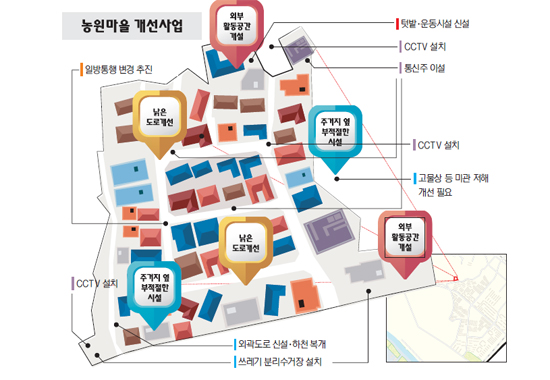

모진 어려움은 주민들을 더 결속시켰다. 대부분 이북에서 함께 피란 온 동질성도 있지만 살아야 한다는 절박함은 서로를 더 끈끈하게 연결시켰고, 친동기간보다 더 가까운 사이로 만들었다. 이웃의 아픔은 곧 나의 아픔이었고, 마을의 대소사(大小事)는 개인이 아닌 공동체의 몫이 됐다. 그리고 60년이라는 세월의 무게만큼 여기저기 낡고 불편했던 마을은 주거환경관리사업이 시작되면서 더 살기 좋은 마을로 변신하고 있다.

김계자(81)할머니는 "22살 때인 1959년 돌도 안 된 아들을 데리고 마을에 입주한 지 60년이 지났지만 다른 곳으로 떠나지 못하고 있어. 사람들이 좋기 때문이지. 여기에서 애들 대학 다 보내고 굶지 않고 산 것도 감사하지만 좋은 이웃들 만나 없으면 없는 대로, 있으면 있는 대로 함께 나누며 살아온 세월이 더 감사하지. 그래서 떠나고 싶지 않아. 환경관리사업인지 뭔지 때문에 마을도 더 좋아졌으니 이제 죽을 때까지 살아야지."

한동식 기자 dshan@kihoilbo.co.kr

사진=연수구 제공

기호일보 - 아침을 여는 신문, KIHOILBO