|

1) 이 름 : 이원록(건축공학과 86학번, 인천대 산악부 총무)

2) 직 업 : 건축물 구조 설계, 센구조연구소 소장, 건축구조기술사, 인하대 강사

3) 연 락 처 : 010-9049-1053, 2629-3120, i1530@naver.com

<감수>

박정동 인천대 중국학연구소 소장

# 높은 산도 한 걸음씩 하루에 500m만 오르기

| ||

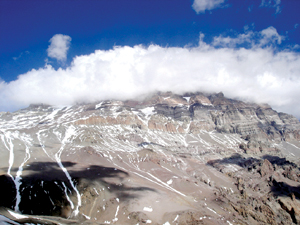

본격적인 산행. 가파르지 않고 약간의 오르막이 수십㎞가 지속적으로 이어진다. 베이스 캠프까지 가는 길에서 나는 한없이 뒤처지고 침낭을 꺼내 운행 도중 잠들기도 했다.

나를 힘들게 하는 고소현상. 고소로 인해 힘든 나날을 보낸 것이 어디 나뿐이랴. 고산 경험이 별로 없는 대부분의 대원들이 힘들어 한다. 그렇게 도착한 베이스 캠프 첫날 밤 누워 있는 텐트가 날아갈 정도로 거센 바람이 부는데 어느 누구도 움직이지 않는다.

베이스 캠프 옆으로 빙하가 흐르는데 깨끗한 물을 얻기 위한 노력은 매일 이어진다.

처음에는 텐트에서 가까운 흙탕물을 먹었으나 시간이 지나며 한참 위의 깨끗한 물을 마신다. 고소에 적응하기 위해서는 물을 많이 마셔야 하니 물을 얻기 위해 매일 수시로 물을 나른다.

식사는 비용을 조금 지불하고 여러 원정대와 함께 식당텐트를 사용해 식량 저장과 요리, 식사를 한다. 무엇보다 다른 팀들과 의견 교환과 정보 수집에 유익하다.

외국 등반대 중에는 단독 등반자가 많은 것이 인상적이었으며 그해 한국에서 온 등반대는 우리뿐이다.

베이스 캠프에서 모든 계획을 다시 짠다. 다른 팀에서 얻은 정보들을 근거로 일정을 변경해 베이스 캠프에서 충분히 고소에 적응하고 캠프로 올리는 짐을 줄여 캠프 간의 이동을 최소화하며 정상 공격에 나서는 것이다.

고소적응과 설상훈련을 호르코네스 빙하에서 행하고 캠프1에 짐을 올린다. 먹을 식량을 등에 매고 올리는 것은 갈등을 낳는다.

어느 정도는 먹어야 체력이 유지되는데 배낭이 무거워지면 오르기가 힘드니 적정한 무게가 필요하다. 사람의 생각이 간사해 운행 중에는 가벼운 것을 바라나 캠프 도착 후에는 바로 바뀌어 더 갖고 오지 않은 것을 후회한다.

| ||

보통 20㎏ 정도의 짐을 한 번에 운반해 위 캠프에 놔두고 하산 후 다음 날 또 짐을 갖고 올라 그곳에서 잠을 자는 식으로 고도를 높이는데 하루에 보통 500m 정도를 오른다.

# 정상으로 향하는 길목에서의 작은 실수

캠프2에 오르는 날 아침부터 날리던 눈이 고도가 높아질수록 세차진다. 이날도 모두가 앞서가고 나는 뒤처진다.

혼자 오르다가 힘들어 우회해 가야 할 길을 직등하고 말았다. 한참을 가다 갑자기 미끄러져 중심을 잃었으나 다행히 바로 중심을 잡는다. 수백m를 추락할 수도 있었던 아찔한 순간이다.

신설이 내려 아래에서는 잘 보이지 않았는데 온통 얼음이다. 정신을 차리고 배낭에서 아이젠을 꺼내 신고 서서히 오른다. 안전한 길을 벗어나 빠른 길을 선택한 것이 나를 위험에 빠뜨린 것이다.

| ||

등반은 이렇게 시간과 무게와의 싸움이다. 시간과 무게를 줄이면 어느 정도 위험을 감수해야 한다. 그렇게 간신히 얼음 지대를 지나 캠프2에 이르렀다.

간밤에 별과 같은 결정이 하늘에서 내려와 온 땅을 하얗게 덮는다. 눈이 내리는지도 모르며 깊은 잠을 자고 나서 새벽에 일어나니 텐트를 나설 수가 없다.

신설이 텐트를 막고 있어 간신히 발로 텐트를 차며 공간을 만들어 텐트 밖으로 기어 나와 새로운 세상을 바라보며 발자국을 남긴다.

마지막 캠프로 오르는 날은 이렇게 다가왔다. 어제와 다른 것 같지만 똑같은 일상이 반복된다. 일어나서 식사 준비하고 아침 먹고 짐 싸기, 그리고 걷고 숨차고 힘들어 하기.

산에서의 일상을 반복하며 오른 캠프3은 커다란 바위들 사이로 난 굽은 길을 계속 따라가면 도착하는데 캠프 베를린이라 불린다. 나무로 지어진 작은 오두막 세 동이 있는데 한 동은 거의 부서졌고 두 동은 쓸 만하나 안이 더러워 바람이 많이 불 경우 사용할 요량으로 가까운 곳에 텐트를 설치한다.

많은 봉들이 텐트 아래 놓여 있고 해가 작별을 고하며 붉은 노을을 선사하고 있으니 안데스 산맥을 가로지르는 주능선에 선 것이 실감난다.

| ||

이제 하룻밤을 이곳에서 보내고 내일은 정상을 향하는 날이다.

붉은 노을에 어울리게 붉은 국물의 라면으로 저녁을 먹고 작전을 짜며 대원들의 상태를 살핀다. 눈을 녹여 물을 만들어야 하므로 연료를 아끼기 위해 많은 물을 마실 수 없어 새벽별과는 작별을 고하고 저녁별로 만족한다. 고도를 높여서인지 밤하늘의 별들이 더욱 가깝게 느껴진다. <계속>

기호일보 - 아침을 여는 신문, KIHOILBO